一、课程缘起

日常活动中,中二班的孩子们喜欢用身体动作和打击乐器来表现音乐的节奏。但是深入观察发现,他们的节奏感普遍较弱,多是机械地相互模仿,对于节奏的感知较模糊。音乐教育家奥尔夫强调“节奏是音乐的生命,是音乐生命力的源泉。”而打击乐对提升节奏感、音乐理解和表现能力至关重要。基于孩子们对打击乐的兴趣,我们决定将节奏感培养融入丰富有趣的打击乐活动,在教学及生活中帮助幼儿建立对节奏的感知和理解。

二、从身体感知到节奏内化的阶梯式提升

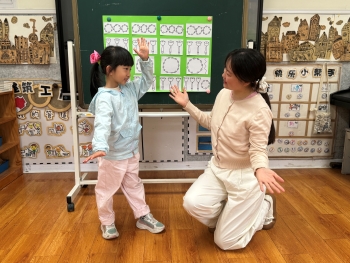

(一)情境动作感知节奏

在《小青虫和大公鸡》活动中,将抽象的节奏转化为故事情境:小青虫散步对应四分音符(一拍一下),大公鸡靠近对应附点节奏(动作缓慢)。“小青虫出门散步”的语音口令变成用手指一下一下敲击身体;听到“大公鸡悄悄靠近”时,便展开手臂模仿大公鸡“蹑手蹑脚”地靠近。通过身体动作与故事情境的融合,孩子们无需认识音符,就能在角色演绎中自然感受到节奏的快慢变化。

教师思考:当把节奏融入故事情境中,把抽象的节拍符号转化为可感知的“角色语言”,孩子们展现出对节奏的敏锐感知——用肢体动作区分节奏型,用动作的幅度表现节奏强弱。这让教师意识到要让节奏从“听得见”变为“摸得着”,通过多种感官体验建立节奏与实际生活的链接。

(二)图谱支架巩固节奏

在《小青虫与大公鸡》活动后期,孩子们因图谱理解不足而遇到困难,他们无法把握“什么时候敲、敲多久”。基于这些问题,在开展《狐狸和小猪》活动中设计了“可视化节奏图谱”,用图案代表节奏型,如用狐狸嘴巴代替响板,用小猪鼻子代替蛙鸣筒。对照图谱先用手拍打节奏,感受不同节奏型的组合与变化,再加入打击乐器合乐演奏,节奏准确率提高了许多。

教师思考:从“身体动作”到“乐器演奏”,需要一座“可视化桥梁”。《小青虫与大公鸡》活动中图谱的失败在于呈现的是“乐器”而非“节奏”,改进后的图谱将抽象节奏转化为可识别的图形语言,通过看图谱、拍节奏、乐器演奏的阶梯式学习,逐步建立起从符号到节奏再到声音的对应关系。

(三)动态优化助力节奏掌握

随着打击乐活动推进,我们发现图谱存在“图案复杂、内容易混淆”的问题。为了更好地帮助幼儿利用图谱掌握音乐节奏,我邀请孩子们一起对图谱进行改进。

在孩子们的建议下,我们将图谱的图案化为简单符号,用色块区分角色节奏,如用粉色代表小猪的节奏型,用橙色代表狐狸的节奏型,还用动态箭头表示强弱,如用向前的箭头表示加强。改进后的图谱,节奏掌握的效果确实好很多,扮演狐狸和小猪的孩子,都知道什么时候该自己,什么时候该停止。

教师思考:图谱不仅是一种教学工具,更是幼儿学习节奏的重要载体。孩子们参与图谱设计,用颜色区分角色、用符号表现动态,图谱从“教师的教具”转化为“幼儿的学具”。这让教师意识到教学材料的优化需要孩子们真实的参与和反馈,他们觉得“好看、好用”的图谱,才是真正有效的支架。

三、从集体学习到日常浸润的经验迁移

孩子们对节奏的探索兴趣愈加浓烈,然而由于教学活动的时间限制以及个别化指导活动的场地限制,导致孩子们的探索活动受到了影响。为了让孩子们有更多的时间去感知音乐探索节奏,因此我们还注重在日常生活中培养孩子的节奏感。

1.生活中的节奏渗透

午餐前的音乐欣赏时光,孩子们跟着音乐的节奏整理餐具、洗手等。老师顺势将洗手环节转化为节奏游戏:“搓搓手时像小雨‘沙沙沙’,冲水时像大雨‘哗哗哗’”,就这样在动作与节拍的对应中建立身体记忆。排队时,老师踩着“一二一”的节奏步伐带领队伍,孩子们踩着节奏调整间距,在行走中感知速度与节奏的关系。这些看似随意的互动,却是让节奏成为连接动作与时间的桥梁,使抽象的音乐元素在生活场景中具象化。

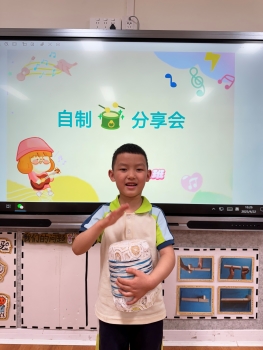

2.家庭与自然的节奏探索

除了在幼儿园,孩子们离园后也继续探索着大自然和家庭生活中的节奏:孩子们在生活中找到了许多可以发出声音的物品,他们还产生了想自己制作打击乐器的想法。他们在家继续寻找能改良成打击乐器的物品,邀请爸爸妈妈一起制作。在班级分享时,他们自豪地介绍制作材料与演奏的方式,在创意实践中深化对节奏的理解。

教师思考:陶行知先生曾说:“音乐的真正价值,在于我们和音乐接触,可由节奏的美,使肉体和精神起共鸣共感。”在进行节奏培养时应跳出传统框架,转向“发现式学习”。对自然声音的捕捉、对生活化场景的节奏创编,都展现出真实体验的教育力量。教师从“节奏传授者”转变为“生活节奏观察者”与“资源联结者”,从生活中发现节奏的美。

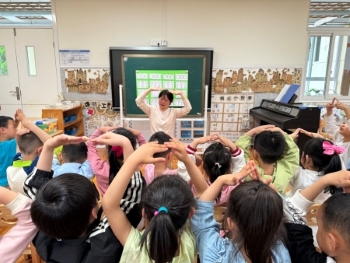

四、从个性支持到集体共鸣的内化成长

有了日常积累的节奏经验,孩子们想要一个展示自我的平台,于是我们组织了一场“森林音乐会”打击乐演奏活动。筹备阶段,我们和孩子们一起选择了《动物狂欢节》中的片段,根据动物音色和乐器特点分配角色。在练习时,孩子们慢慢学会倾听同伴的演奏并自我调整。孩子们用自制乐器与专业打击乐器共同演绎,在协作中感受音乐情感传递的魅力。

教师思考:在筹备和演奏中,孩子们将节奏感知转化为创造性表达,将音乐与生活巧妙结合,在协作中学会调整与配合,节奏成为感知世界、传递情感的语言,实现了从个性表达向集体艺术共鸣的美好转变。

五、在追随与引领幼儿中重构教育认知

在追随与引领幼儿的过程中,我们不断重构美育认知。这个课程故事促使我们实现了三重转变:一是,实现从“教师预设”转向“幼儿生成”的开放模式,将幼儿自创动作融入图谱,激发幼儿主动探索;二是,达成从“单纯技能”到“音乐素养培养”的跨越,借助角色体验提升审美表现与创造;三是,完成从“集中学习”拓展至“一日生活渗透”的延伸,将节奏感知渗透于日常活动、家园互动,让音乐教育如细雨润物滋养幼儿。

音乐节奏感的培养是长期浸润的过程,未来我们将继续以幼儿兴趣为指引,探索生活与艺术融合的教育方式,让音乐成为幼儿感知美好、表达自我的独特语言。